如果接种新冠疫苗后出现不良反应,谁来负责?

文丨吞吞

最近,关于接种新冠肺炎疫苗和白血病的争议在互联网上引起了很大的争议。5 27 在国务院联合防控机制举行的新闻发布会上,一名记者向疾病控制专家提出了这一问题。中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华清在回答这一问题时表示,要确定白血病是否与疫苗有关,我们应该做好 2 事情:一是注意标准化流程,二是了解判断依据。

从白血病的发病机制来看,很多专家在接受媒体采访时表示,白血病应该与疫苗接种无关,只是「偶合反应」。查阅 Pubmed,世界上也没有相关的病例报道。

目前,世界各地已批准使用9-9-新冠肺炎疫苗。Our World Data统计数据,66.世界人口至少接种了一剂新冠肺炎疫苗,全球给药1198880000剂,平均每天给药588000剂。

新冠肺炎疫苗接种的重要性已经被反复强调。如今,全球大规模疫苗接种的数量继续增加,疫苗的不良反应也可能增加。接种人怎么能不担心呢?

如何定义「不良反应」

首先要明确一个概念,接种疫苗后出现不适症状,不一定是疫苗不良反应。

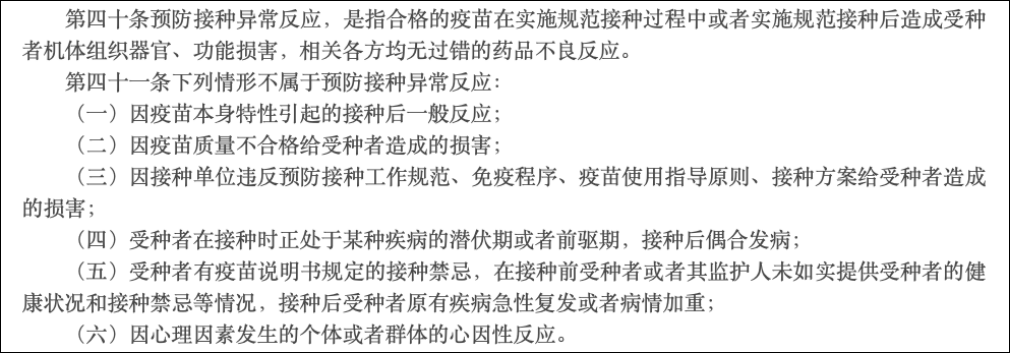

根据《疫苗流通和疫苗接种管理条例》,「预防异常接种反应」指合格疫苗在实施标准化过程中或实施标准化疫苗后,对种子的身体、器官和功能造成损害,相关方无过错的药物不良反应。

《疫《幼苗流通和疫苗接种管理条例》「预防异常接种反应」的界定

根据本标准,疫苗特性引起的疫苗接种部位局部发红、肿胀、发热等现象不属于异常反应,疫苗质量不合格、疫苗接种单位流程不规范的后果由相关人员追究,不属于异常反应。

其中,需要注意的是鉴定「偶合作用」。根据卫生委员会的解释,偶合反应是指在接种疫苗的过程中,受体处于疾病的潜伏期或疾病的早期阶段。因此,偶合症不是由疫苗接种引起的,与疫苗无关,也不是接种后的不良反应。

那么当疫苗接种后出现不适症状时,又该如何应对呢?

一般来说,接种疫苗后最常见的不良反应是短暂的,通常在 1~3 天内观察到,社区卫生服务中心和疫苗接种机构将提供咨询服务或进一步的症状治疗。

四川省一家社区卫生服务中心的主治医生余西(笔名)说,疫苗接种点遇到的大部分局部不良反应主要集中在局部发红、疼痛、皮肤热、硬结、发烧、皮疹等全身反应。「可以观察到的严重不良反应包括过敏性休克。」

余西介绍,对于可能没有及时观察到的不良反应,疫苗接种点也公布了咨询电话,患者感到不适可以自己反馈。与此同时,一些患者在接种疫苗一段时间后,怀疑他们有罕见或严重的不良反应,到门诊和急诊科就医。

北京一家三级医院急诊科副主任医师李华(化名)表示,在去年疫苗接种高峰期,急诊科不时会收到自我报告,称接种疫苗后感到不适的患者,「在急诊科,我们看到更多的症状,如胸闷、气短、窒息、发热等,也有患者出现心肌梗死、哮喘等危急情况。」

在某些情况下,当疫苗效果不明确时,患者询问「医生,我是不是得了疫苗?」医生常常觉得很难回答。

李华说,有很多老人在急诊科提出这样的问题,「尽管患者最近接种了疫苗,但老年人本身就有很多慢性疾病,很多都是偶合反应,很难说有关联。」

血液科的一位医生也说,门诊部遇到的一些患者,在症状和疫苗接种之间有几个月,「除了提供对症治疗外,我们很难确定存在因果关系。」

在这种情况下,尽管医生不能立即澄清疫苗和症状之间的联系,但当患者质疑疫苗时,医生仍会向医务部或感官控制部报告这些病例。

如何运行不良反应监测系统?

这些可能的「疫苗不良反应」,在感觉控制部门或医疗部门之后,它最终将被汇入「疫苗不良反应监测系统」。

虽然疫苗在上市前已经在动物实验和人类实验中观察到了可能的副作用和免疫效果,但经过评估后才正式流通。然而,疫苗许可证认证初期的临床试验规模相对较小,时间较短,往往难以观察到罕见的长期不良反应和死亡病例。

「疫苗不良反应监测系统」这是为了在疫苗上市后长期收集数据,评估疫苗投入使用后的安全性和有效性,帮助判断疫苗与不良反应之间真正的因果关系。

我国疫苗接种不良反应监测系统(AEFI)建成于 2005 年。王华庆介绍,目前我国疫苗接种不良反应监测系统已实现疾控、卫生、药监等不同部门信息共享、实时分析、定期研判。这一系统也在持续跟踪新冠疫苗接种后的不良反应情况。

目前,不良反应报告平台并不向居民开放,而是由医疗卫生工作者根据报告标准汇总疑似不良反应病例信息后向系统报告。

余西介绍,根据社区卫生服务中心的要求,如果患者提出不良反应需要治疗,是否可以直接确定疫苗,只要疫苗存在时间,应及时报告。

疾病控制机构和疫苗接种单位有法律规定的报告义务,疫苗流通和疫苗接种管理规定,疾病控制机构和疫苗接种单位发现疫苗接种异常反应或疑似疫苗接种异常反应,未按规定及时处理或报告将受到处罚,轻警告,重刑事责任。

李华还表示,当患者在急诊科询问疫苗时,他们也会报告。与疫苗接种点的短期观察不同,门诊和急诊患者的症状和疫苗接种间隔时间较长。医生需要全面判断它是否与疫苗有关,并在必要时向感觉控制部门报告。

以急诊科为例,尽管许多患者在接种疫苗后会担心自己的异常反应,但李华解释说,大多数患者仍有偶然反应,但只要疫苗后的新症状可疑,就会报告。

余西进一步解释说,如果不良反应监测系统提示同一组报告大量疫苗,不排除心脏反应,疾病预防控制中心将及时与疫苗接种诊所合作,进行进一步的评估、研究和处理。

这种不良反应监测系统已在全球建立。1968年,WHO预防接种副反应监测项目已经建立,全球疫苗安全咨询委员会于1999年成立(GACVS),由来自世界各地的相关专家组成,对疫苗安全问题做出及时有效的反应,可能产生全球影响。

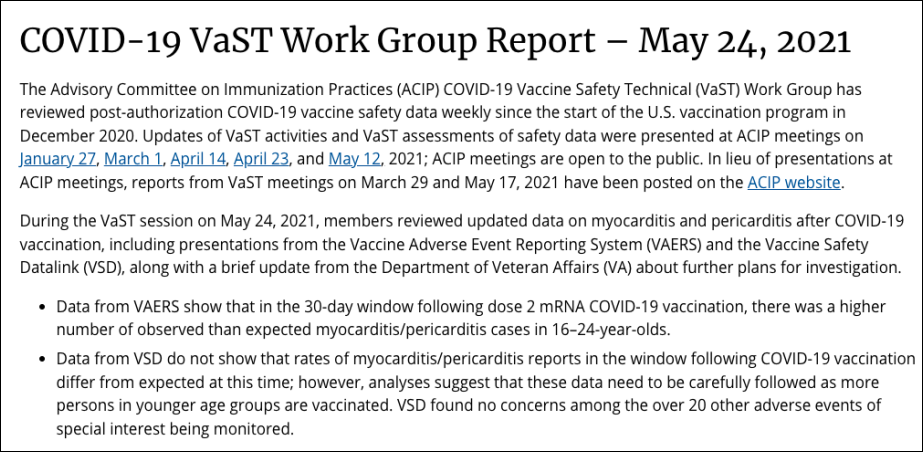

美国 CDC 和 FDA 使用 VAERS 疫苗不良反应报告系统持续监测和收集免疫接种后潜在的不良反应,任何人都可以通过平台报告。得益于这样一个大数据采集系统,VAERS接种了mRNA 疫苗后出现心肌炎的报告。专家在去年 5 月疫苗安全技术组会议期间对来自 的情况进行了审查VAERS这份报告显示在第二季度mRNA COVID-在接种疫苗后的30个天窗中,在16~24岁的人群中观察到的心肌炎/心包炎病例数高于预期。

美国疫苗安全技术(VaST)工作组工作报告

但我国 AEFI 数据收集仍然使用「病人」这样的「被动上报」在模式下,数据收集只能依靠患者的主动反馈。「主动观察仅限于居民在接种点观察的 30分钟」余喜说。

什么情况可以申请赔偿?

中国疾病预防控制中心免疫规划首席专家王华清在接受中央电视台采访时表示,对疫苗接种的严重不良反应有完善的补偿机制。

根据《疫苗流通和疫苗接种管理条例》,目前只有「预防异常接种反应」赔偿。也就是说,患者能否获得补偿的关键在于判断症状与疫苗接种之间是否存在因果关系,疾控中心会组织相关专家进行调查诊断。

如果病人申请赔偿认定,可将接种后产生的临床诊疗病历、检查结果等资料提交给接种诊所,接种诊所将再次向疾控转移。

此前,李华被邀请担任鉴定专家组成员,「疾病控制将收集病人的既往病史,大约五六个相关部门的专家一起讨论。」

不同分类的疫苗,支付补偿费用的主体也不同。

中国的疫苗分为两类。第一类疫苗是指政府免费提供的疫苗,公民应当按照规定接种,包括免疫计划确定的疫苗和紧急疫苗接种或群体疫苗接种;其余疫苗属于第二类,由居民自愿、自费接种。

第一类疫苗引起的异常反应,由省、自治区、直辖市人民政府财政部门从疫苗接种资金中安排补偿;第二类疫苗引起的异常反应,补偿费用由有关疫苗生产企业承担。

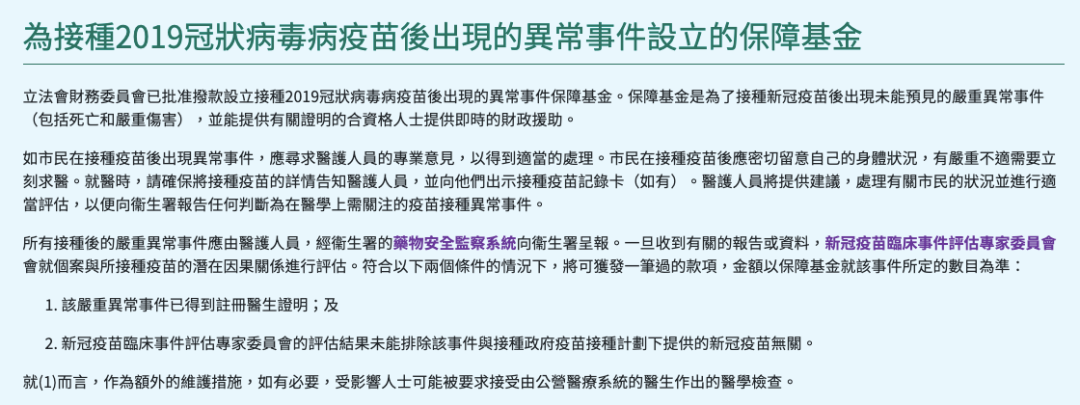

去年,中国香港地区拨款10亿港元,设立「异常疫苗事件保护基金」,用于补偿接种新冠疫苗后的死亡和伤害。

香港地区「异常疫苗事件保护基金」及申请流程

截至5-5-5-23-23,香港新冠肺炎疫苗临床事件评估专家委员会已向接种疫苗后严重过敏反应、住院治疗、贝尔面瘫、心肌炎等病例发放赔偿3346000港元,其中20000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

除国家财政和疫苗生产企业外,《疫苗流通和疫苗接种管理条例》也明确提出,「国家鼓励建立一种机制,通过商业保险和其他形式来补偿接种异常反应的人。」